代表挨拶 熊谷 恵子

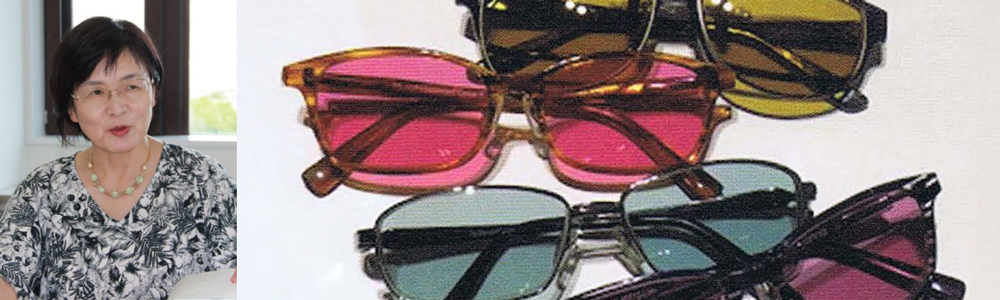

視覚の過敏症(アーレンシンドローム)とは、表立った目疾患がないのにも関わらず、光がまぶしすぎてしかたがないということです。光がまぶしすぎると、本の背景の白がまぶしくて、文字が揺れて見えたり、文字の一部が隠されたりしてしまう現象です。教科学習に大きな負の影響を及ぼすことになります。 私は、アーレン法を用いて本人に合うカラーレンズをフィッティングすることにより、光の透過率をさげ、見えやすくなるよう対応してきました。 これまで、多くのアーレンシンドロームの相談に対応してまいりましたが、多くのケースでASDや読み書き障害と間違えられております。もちろん併存する場合もありますが、まぶしさがあれば、それを取り除いてあげることがまずは大切です。しかし、生まれ持っている視覚なので、本人はそれに気づかないことが多いのです。

何かちかちかするのか、何が痛いのか、よく観察をする必要がある。

読み書きなどがうまくいかず学習症と言われたり、見ることに大変な努力が必要なために、その注意が持続しないとADHDと言われたり、感覚の過敏症があるためASDに間違われたり、飛んでくるボールなどがうまく取れないため発達性協調運動症と言われたり、一見全く異なるルートですが、言語にも影響を与えます。 その状態が続くと、うつや不安障害などの精神健康面の問題が現れたり、慢性的な疲労の問題がでてきます。 欧米では、カラーフィルムを紙面にオーバーレイすることによって、読みづらさが改善することは発達障害教育の世界ではよく知られています。

「視覚過敏サポート研究会」は、光の過敏症であるアーレンシンドロームの症状をもつ皆さんと、皆様のもつ経験や知見を共有することで、アーレンシンドロームに対する理解を深め、広く周知されることを目指して活動します。 見え方の改善を目的としたカラーレンズの調整やカラーフィルムの提供、また学校教育の中でどう対応していくべきか、支援の在り方についても、社会に提案していきたいと考えております。 皆様のあたたかいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

筑波大学名誉教授 熊谷 恵子